学生当面骂老师被打,家长要求校方开除:老师不能动孩子一根汗毛

当“老师不该打孩子”成为社会主流思想,一部分真正为学生考虑的老师,再也没了他们的权威。

这两年,“老师打学生被校方开除”、“老师罚学生抄写作业被家长认定体罚,打了老师一耳光”等消息铺天盖地的呈现在我们眼前,于是所有人都有了这样一个想法“老师不能动学生一根汗毛”,于是就出现了“学生当面辱骂老师,老师动手却被校方开除”等极具争议性的话题。瞬间,教师与学生的地位大转换,老师仿佛成为课堂上“说书”的先生,而学生则是花钱来看戏的大爷。

这种情况下,一些不自觉学生的成绩下滑是可预料的,但是家长却不这样想了。“你是怎么看我家孩子的,我花钱来让孩子学习,不是让你耽误他的,无良老师,你真不配做老师”,愤怒的家长只看到了孩子成绩的下滑,却没看到孩子上课可能随意玩着手机,甚至在老师警告之下,还挑衅的扬了扬手机,只因他知道——老师不敢打了。

长久的悲愤积压下,一部分老师终于受不了,于是他们选择离开,选择放弃教师行业,放弃他们曾经的理想,只因再没那种教书育人的喜悦。

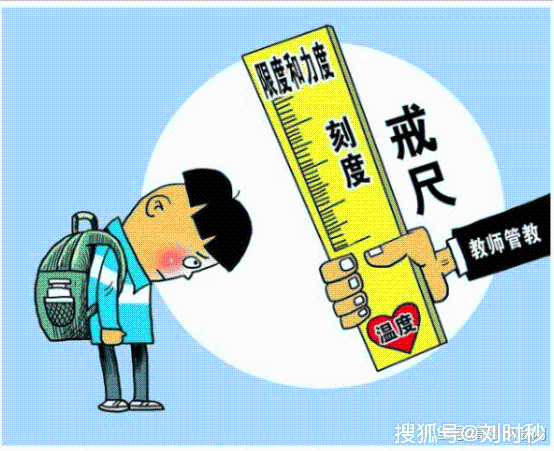

在这种情况下,人民日报发起了“教师该不该有惩戒权”的话题,引发了所有人的讨论。随后,广东省人大常委会在中央提出的“制定实施细则,明确教师教育惩戒权”的基础上,开始尝试制定老师应有的“惩戒权”,比如说“罚站罚跑”,明确区分体罚与变相体罚。

我们反对一切形式的体罚,但是绝不意味着老师拿学生毫无办法。事实上,正确而又适当的体罚本身就带有“否定”的含义,这在学生接受惩罚的同时,还有着思维引导的作用,可以让学生明白正确的人生道路到底是怎样的。

事实上,人民日报就对广东省新推出的这个“罚站罚跑”做出过评价,认为还要很大的细化空间。一方面,“罚站罚跑”过于宽泛,比如说这个程度到底是怎样的,如果老师让学生在烈日或者寒雪天去罚跑,这无疑又要引起事端;其次,这个罚站的时长以及动作是否也要有所规定,如果采用“固定姿势罚站”是否也会引起社会的不满情绪。

北京师范大学法学院的副院长就对此表示,没有任何立法可以将问题规定的毫无纰漏,立法只是提供一个大方向的,且服务于教育目的,关键还是在老师手中,这个“惩戒权”还是要老师来衡量尺度。

愿我们的教育可以更和谐,愿老师可以找回尊严,愿学生早点懂事吧。

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!